시간만큼 세태도 빠르게 바뀌어 그녀와 나는 서로가 어떤 시대, 어떤 환경에서 살고 있는지 가늠하기 힘들다. 주고받는 대화에서부터 그녀와 나의 차이를 느낀다.

“엄마, 나 처피뱅 할까?”

“초피뱅? 그게 뭐야?”

“아냐, 앞머리 자른다고.”

처피뱅은 앞머리를 눈썹 위로 자르는 헤어스타일을 말하는데, 그녀는 전혀 알아듣지 못한다.

“엄마, 이 나그랑(래글런 슬리브) 스타일은 어때?”

“나가랑?”

또, 또 엉뚱한 소리. 나는 옷의 스타일을 말한 건데.

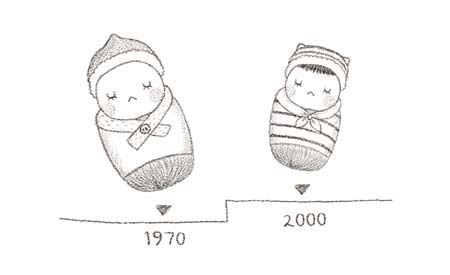

같은 2017년을 살고, 같은 TV를 보면서도 그녀와 나는 다른 세상에 사는 듯하다. 친구들은 말한다, 세대 차이라고.

그녀와 나는 자라온 환경이 달라도 너무 다르다. 나는 그녀처럼 국자에 달고나를 해 먹어본 적이 없고, 그녀는 처피뱅이 뭔지 나그랑이 뭔지 모른다. 그렇다고 ‘그녀는 구시대’라 치부하고 마음을 자물쇠로 채워버리면 그녀와 나의 사이는 더 벌어질 수밖에 없다.

자물쇠를 열 수 있는 열쇠는 소통이다. 살아온 시간의 차이만큼 자물쇠를 풀기란 쉽지 않지만, 인내를 갖고 열쇠를 돌리다 보면 전혀 다르다고 생각한 그녀와 나 사이에 통하는 무언가를 하나씩 발견하게 된다.

그녀와는 여전히 말이 통하지 않는다. 그래서 오늘도 나는 열쇠를 돌린다.