시야가 흐릿했지만 왠지 이 공간이 낯설지 않다. 일어나서 방문을 열었다. TV가 놓인 거실이 나왔다. 집 안 전체를 둘러봤다. 역시 익숙하다.

“하하하.”

“호호호.”

웃음소리가 들렸다. 소리가 들리는 곳은 내가 나온 방 앞에 있는 또 다른 방이었다.

“저, 누구 계세요?”

대답이 없다. 나는 그 방문의 손잡이를 돌렸다. 뿌옇긴 했지만 누워 있는 아기를 들여다보는 부부가 보였다.

“저기….”

나는 아기 아빠의 등을 툭툭 건드렸다. 순간 내 손은 허공을 스쳤고, 부부와 아기의 모습이 사라졌다. 그리고 이번에는 어질러진 방이 나왔다.

“훌쩍. 잘못했어요.”

방 한구석에서 어린애가 무릎을 꿇고 두 손을 들고 있었다. 아이 엄마는 방을 청소했다. 엄마가 뒤돌자 아이가 팔을 슬쩍 내렸다. 그러다 엄마와 눈이 마주치자 재빨리 팔을 올렸다. 아이 엄마는 화난 표정을 짓다가 이내 표정을 풀었다.

“휴. 아들, 엄마한테 와 봐.”

아이는 얼른 손을 내리고 엄마 앞으로 달려갔다.

“엄마가 놀고 나면 어떻게 하라고 했지?”

“장난감 제자리에 갖다 놓으라고요.”

“다음에 또 그럴 거야?”

“아뇨! 절대 안 그럴게요.”

아이 엄마가 팔을 벌려 아이를 안아주었다.

“엄마가 많이 사랑하는 거 알지?”

“저도 엄마 이따만큼 사랑해요.”

아이는 팔을 활짝 펴서 원을 크게 그렸다.

사랑한다는 말. 그 말은 해본 지가 언제였는지….

또다시 방이 달라졌다. 아까 그 아이가 침대에 누워 끙끙 앓았다. 아이 옆에서 물수건을 갈고 있는 아이 엄마는 몹시 지친 듯했다. 창문으로 따스한 아침 햇살이 들어왔다. 아이가 잠에서 깼다. 언제 아팠냐는 듯 쌩쌩했다. 아이 엄마는 침대에 기대 잠들어 있었다.

“엄마! 일어나. 나 배고파!”

“야! 네 엄마, 밤새 너 간호하느라 못 주무셨단 말이야.”

“빨리 일어나, 엄마! 엄마! 배고프다고!”

역시 내 말이 들리지 않는 모양이다. 아이 엄마는 지친 몸을 겨우 일으켰지만 건강해진 아이 모습에 활짝 웃었다.

“에구, 우리 아들 많이 배고프구나? 얼른 씻어, 엄마가 아들 좋아하는 카레 해줄게.”

“아싸!”

아이는 방을 나가며 잠옷을 벗어 던졌다. 아이 엄마는 웃으며 아무렇게나 널브러진 옷을 주웠다.

쾅

문이 세게 닫히는 소리에 화들짝 놀라 뒤를 돌아보았다. 아이 엄마가 어느 방문 앞에서 문을 두드렸다.

“무슨 일이야? 왜 화가 났어?”

“아무 일도 아니라고! 나한테 신경 좀 쓰지 마, 제발 내버려둬!”

“문 좀 열어 봐. 얘기 좀 하자.”

방 안에서는 아무 소리도 들리지 않았다. 아이 엄마는 가만히 서 있다가 다른 방으로 들어갔다. 잘 보이지는 않지만 울고 있다는 것을 알 수 있었다.

갑자기 심장이 바늘에 찔린 듯 아팠다. 통증을 참지 못하고 어딘가에 기댔다. 뭔가가 손에 걸렸다. 작은 액자였다. 희한하게도 액자만큼은 뚜렷하게 보였다.

“이건….”

눈물이 쉴 새 없이 흘러나왔다. 이건 나의 어린 시절 가족사진이다. 그제야 사방이 선명해졌다. 여기는 내가 살았던 집, 지금까지 보았던 것은 나의 과거다. 흐릿하긴 했지만 젊었을 적 엄마는 고와 보였다. 지금의 엄마를 생각하면, 우리 엄마라고는 생각지 못할 정도로.

누군가 내 어깨를 두드렸다.

“엄마?”

엄마가 아니다. 기억공원 호수에서 만난 할아버지다.

“할아버지가 어떻게 여길?”

“엄마가 지금 뭘 하고 계시는구나. 한번 보는 게 좋겠다.”

엄마는 굳게 잠긴 내 방문 앞에 메모지를 붙이고 있었다.

“엄마, 미안해요. …고마워요.”

통증이 멈췄다. 대신 멈췄던 눈물이 쏟아졌다. 하지만 얼굴이, 가슴속이 따뜻했다. 나는 소매로 눈물을 닦았다.

다시 찬기운이 느껴졌다. 눈을 떠보니 기억공원 벤치다. 눈물을 마저 닦아내고 멍하니 호수를 바라봤다.

“역시… 꿈인가?”

“그건 네가 받아들이기 나름이지.”

“할아버지!”

언제부터 내 옆에 앉아 있었는지, 할아버지는 김이 모락모락 나는 코코아를 마시며 옅은 미소를 띠었다.

“너도 한 잔 마시거라, 따뜻하단다. 그런데 너 울었니? 눈이 부었구나.”

나는 어깨만 으쓱이고 코코아를 호로록댔다.

“…이런, 시간이 많이 지났네. 엄마가 걱정하실 텐데 어서 가보렴.”

지이이잉

할아버지 말이 끝나기 무섭게 문자메시지가 왔다.

「오고 있어?

아직도 야자 중?

끝나면 전화해.」

엄마다. 눈물이 고인다.

“네, 그래야겠어요. 그럼 할아버지도 조심히 가세… 아, 맞다! 이거 가져가셔야죠.”

나는 주머니에 있던 머리핀을 할아버지에게 내밀었다. 그런데 할아버지가 고개를 저었다.

“아니다. 자세히 보니 이건 내가 찾던 머리핀이 아니구나.”

머리핀을 봤다. 투명한 수정이 박혔던 자리에 분홍빛 수정이 박혀 있다!

“어? 이게 아니었는데.”

내가 당황하자 할아버지가 껄껄 웃었다.

“엄마한테 드리면 좋아하시겠는걸.”

나는 잠시 머리핀을 쳐다보다 주머니 속에 넣었다.

“할아버지도 머리핀 꼭 찾으셨으면 좋겠어요. 그럼 저 먼저 가보겠습니다. 안녕히 계세요!”

“그래, 잘 가거라. 도와줘서 고맙다.”

나는 집으로 달려갔다. 빨리 가서 엄마한테 죄송하다고 말해야겠다. 오랫동안 묵혀왔던 사랑한다는 말도. 남청빛 하늘에서 때늦은 눈송이가 내린다.

***

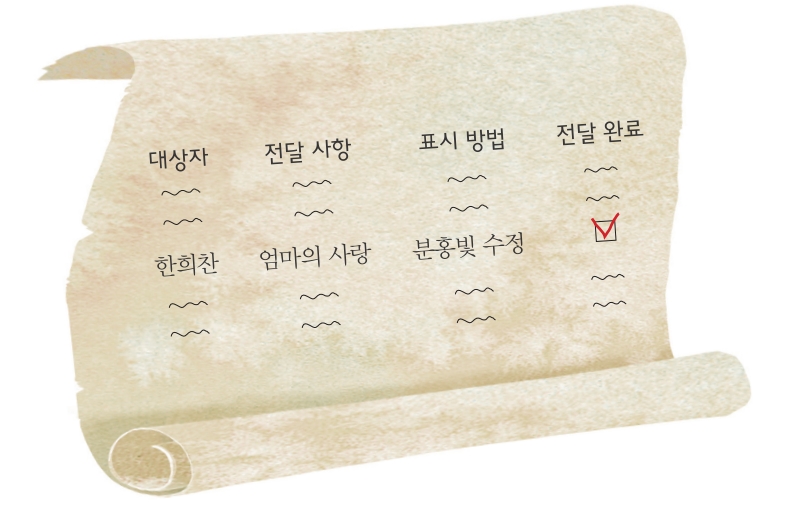

노인은 벤치에 앉아 호수에 내리는 눈송이를 바라봤다. 식어가는 코코아를 모두 마시고 난 뒤, 노인이 벤치에서 일어났다. 노인이 일어선 자리에 흰 옷을 입은 젊은 남자가 서 있다. 남자는 품에서 두루마리를 꺼냈다.

“어디 보자, 어디 있더라? …아, 여기 있군. 전달 완료!”

남자는 깃펜으로 작은 네모 칸에 체크 표시를 했다.