언젠가 엄마가 내 곁을 떠날 것을 알고 있었다. 당장 쓰러져도 이상하지 않을 만큼 엄마의 건강이 안 좋았기에 엄마는 혼자 남게 될 나를 항상 걱정했다. 나 역시 불분명한 미래가 무서웠다. 내가 열네 살이 되던 해, 영원히 오지 않길 바랐던 헤어짐의 순간이 다가왔다.

아침에 깨니 엄마가 보이지 않았다. 화장실에도 안 보였다. 공포가 밀려왔다. 엄마에게 전화하니 힘없는 목소리가 들렸다. 새벽에 쓰러진 엄마는 119에 간신히 전화해 응급실에 실려 갔다 했다. 그날로 엄마는 병원에 입원했다. 엄마의 병명은 암. 암과 싸우던 엄마에게 변화가 생겼다. 예쁜 머리는 사라지고 민머리가 된 것과, 나와 떨어져 병원에서 지내게 된 것. 그리고 극심한 고통과 싸우게 된 것.

나는 이모의 보살핌으로 혼자서도 잘 지낼 수 있었다. 하지만 너무 무섭고 슬펐다. 엄마가 암에 걸렸다는 사실을 잊고 싶어서 현실을 외면하고 도망쳤다. 친구들을 만나 잠깐이라도 슬픔에서 벗어나려 했고, 울기 싫어서 내내 TV만 보며 억지로 웃었다. 내가 맛있는 음식을 먹고 편한 침대에서 잘 때 엄마는 죽음과 맞서 매일 밤 싸웠다. 괴로운 병실에서 외로이 생을 버텼던 엄마는 당신도 죽음이 무섭고 두려웠을 텐데 나의 두려움을 없애기 위해 움직이기도 힘든 손으로 전화기를 붙잡고 매일 밤 나에게 전화를 걸었다. 다정하지만 아픈 목소리로.

“은서야, 뭐 하고 있었어?”

“그냥 집에 있었어.”

“은서야, 너무 고통스러운데 은서를 생각하면서 참아. 은서의 얼굴을 떠올리면서 이겨내고 있어. 너를 위해 사니까. 네가 엄마의 삶이야. 너 없이는 못 살아.”

눈물을 들키면 엄마가 마음 아파할까 봐 매번 급히 전화를 끊었다. 그렇게 5분의 통화가 3분이 되고 1분이 되었다. 엄마는 한마디 말조차 힘들어했고 전화를 하다가도 급히 화장실에 가고는 했다. 나날이 엄마의 목소리, 엄마의 모습이 사무치게 그리웠다. 그러나 나는 다가가지 못하고 기다리기만 했다.

다행히 엄마가 퇴원했다. 엄마는 내가 어른이 되어 독립할 때까지 나와 있어주기 위해 건강관리에 힘썼다. 새싹 채소를 재배하고 건강 정보를 노트에 기록하며 ‘살아주려’ 정말 애썼다. 나도 엄마의 건강을 위해 말 잘 듣는 착한 딸이 되기로 했다. 하지만 날이 갈수록 결심은 무뎌졌고 엄마 혼자 하루하루가 조급했다. 결국 반년 만에 엄마의 암이 재발됐다. 말기였다.

엄마가 다시 입원한 후 일요일마다 이모와 함께 엄마를 병문안했다. 일주일에 30분. 짧기에 소중한 시간이었다. 집에 가기 전에는 엄마 볼에 뽀뽀했다. “사랑해”라는 애교 섞인 말과 함께. 그 순간만큼은 엄마의 표정이 밝아서 기뻤다.

어느 날, 이모에게 전화가 왔다. 이모의 목소리가 심하게 떨렸다.

“엄마가… 의식을 잃었어. 지금 당장 병원으로 와.”

택시를 타고 병원에 갔다. 로비에서 이모가 나를 보고 서둘러 달려왔다. 이모는 갑자기 주저앉아 울음을 주체하지 못했다. 이모를 일으켜 진정시키고 엄마가 있는 병실로 올라갔다. 멀리서 분주히 움직이는 간호사들이 보였고, 의사의 다급한 목소리가 들렸다. 그야말로 혼비백산이었다. 엄마는 집중치료실로 옮겨졌다. 엄마의 모습은 내가 알던 엄마가 아니었다. 가슴이 찢어지는 것 같았다. 의사는 이모와 나를 조용히 불러 오늘을 넘기지 못할 것 같다고 말했다. 바쁜 간호사들 사이에서 생사를 오가는 엄마에게 시선이 갔다.

‘엄마랑 헤어질 시간이구나. 예쁜 모습으로 작별하고 싶었는데 내 모습조차 보지 못하겠네. 엄마의 마지막 말도 듣지 못하고….’

부은 엄마의 손을 꼭 잡았다. 차가운데도 따뜻하고 사랑스러운 손이었다. 날 위해 한평생 희생한 손. 엄마의 숨소리는 거칠고 괴로웠다. 의식을 잃은 상태에서도 나를 위해 살려고 고군분투하는 것 같아 엄마에게 너무 미안했다. 친척들과 지인들이 엄마의 귀에 “힘내”, “이겨낼 수 있어”라고 희망을 말해도 나는 차마 그 말을 할 수 없었다. 다만 “사랑해”, “고마워”라고 열심히 말했다.

몇 시간이 지나 하얀 병실에는 나와 엄마, 둘만 남았다. 이모가 말하길 내가 잠시 곁을 비웠을 때 엄마가 내가 있던 쪽으로 계속 고개를 돌렸다고 했다. 엄마를 한참 동안 보았다. 그러다 갑자기 모든 것이 멈췄다. 기계가 삑삑 하더니 병실의 모든 소리가 사라졌다. 엄마가 날 떠나갔다.

친척들이 엄마와 마지막 인사를 했다. 나도 끝으로 속삭였다.

“엄마, 걱정하지 마. 난 엄마 딸 은서잖아. 앞으로 잘 살아갈 거야. 내 생에 엄마가 제일 따뜻했고 멋있었어. 이 순간까지 나를 위해 살아줘서 너무 고마워. 마지막은 ‘박은서의 엄마’가 아닌 그냥 ‘김향숙’으로 가줬으면 해. 그동안 말 안 들어서 미안해. 정말 사랑해.”

엄마의 눈은 내 쪽을 바라보고 눈물을 흘리고 있었다. 어떤 눈물인지 모르지만 엄마가 내 말을 들은 것이라 믿는다.

우리 엄마는 정말 강인하고 따스한 사람이었다. 아빠가 교통사고로 돌아가신 후 시댁의 질시를 받았고, 동시에 외할머니마저 세상을 떠나 모든 빚을 떠안았다. 삶의 의욕을 잃었지만 품에 안겨 있는 아기인 나를 보고 엄마는 다시 살아보겠노라 다짐했다. 이후 편히 자보지도 못하고 오로지 나를 위해서만 살았다. 고통의 연속이었던 삶에서 행복의 이유가 나라고 말한 우리 엄마.

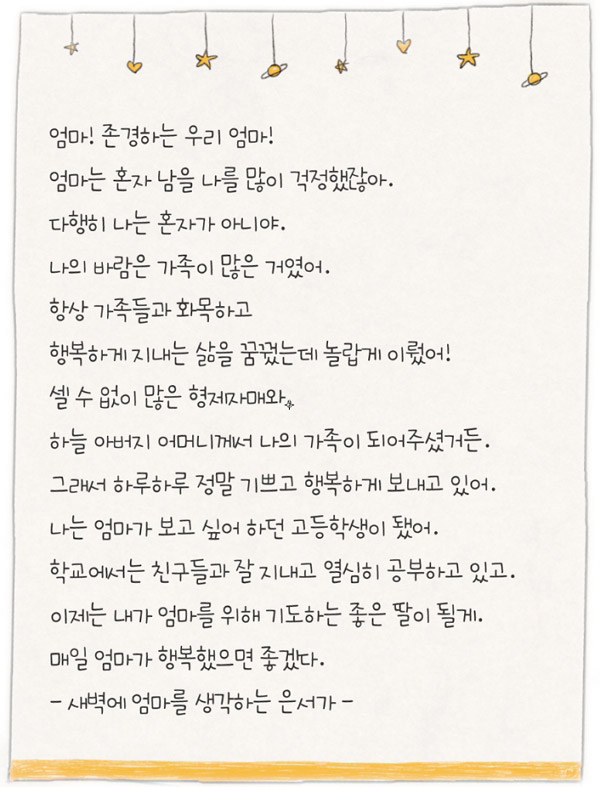

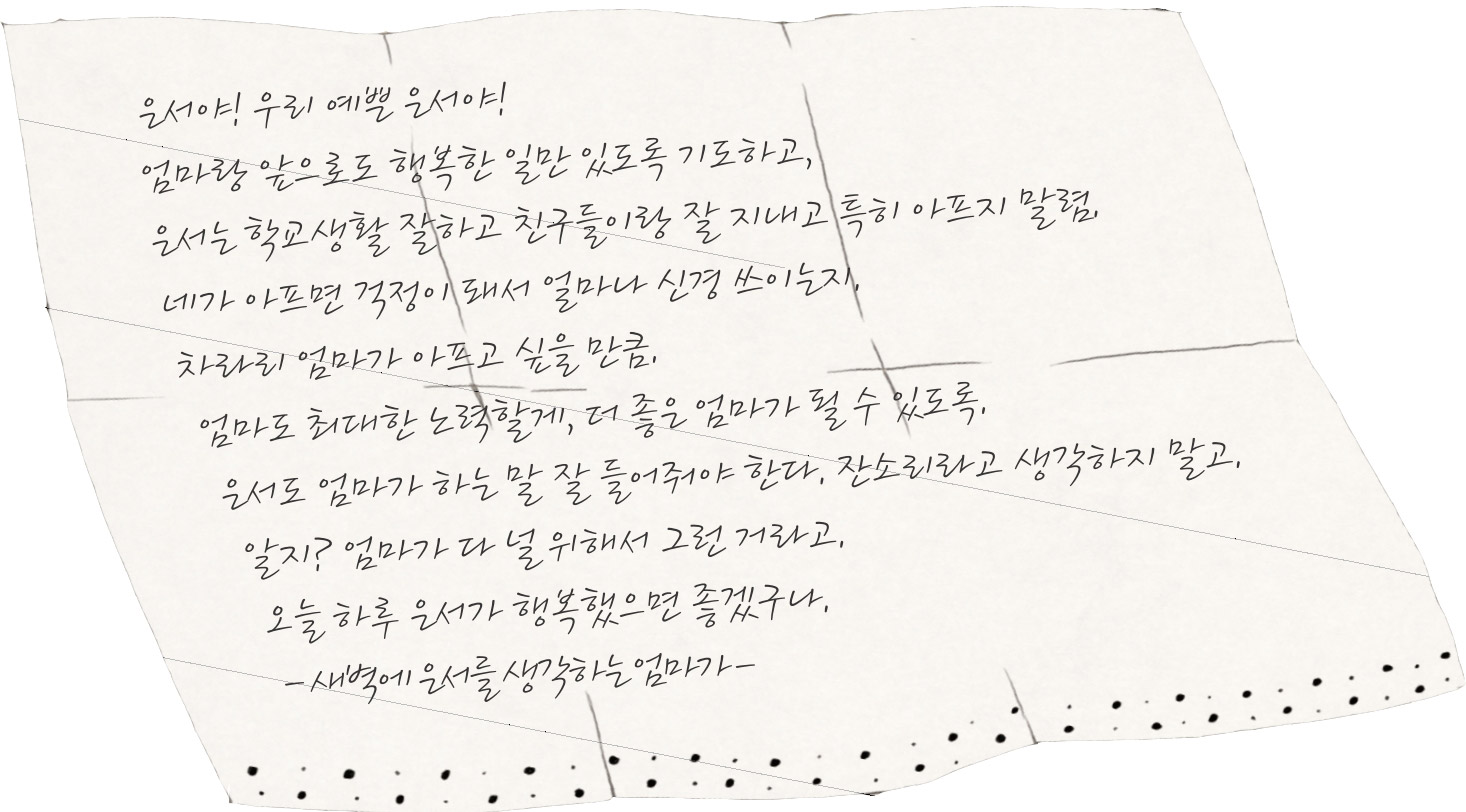

엄마가 내 곁을 떠난 지 4년이라는 시간이 흘렀다. 지금 나는 하늘 아버지 어머니를 알고 소망 속에 살고 있다. 엄마도 지난 아픔에서 벗어나 그곳에서 하늘 아버지 어머니의 축복을 받았으면 하는 소망과 함께.