“그러니까 구두 말고 운동화 신지.”

그 기억이 드문드문 날 때마다 왜 그런 말을 했을까 자책하면서도 어려서 철이 없었다고 가볍게 넘겼다.

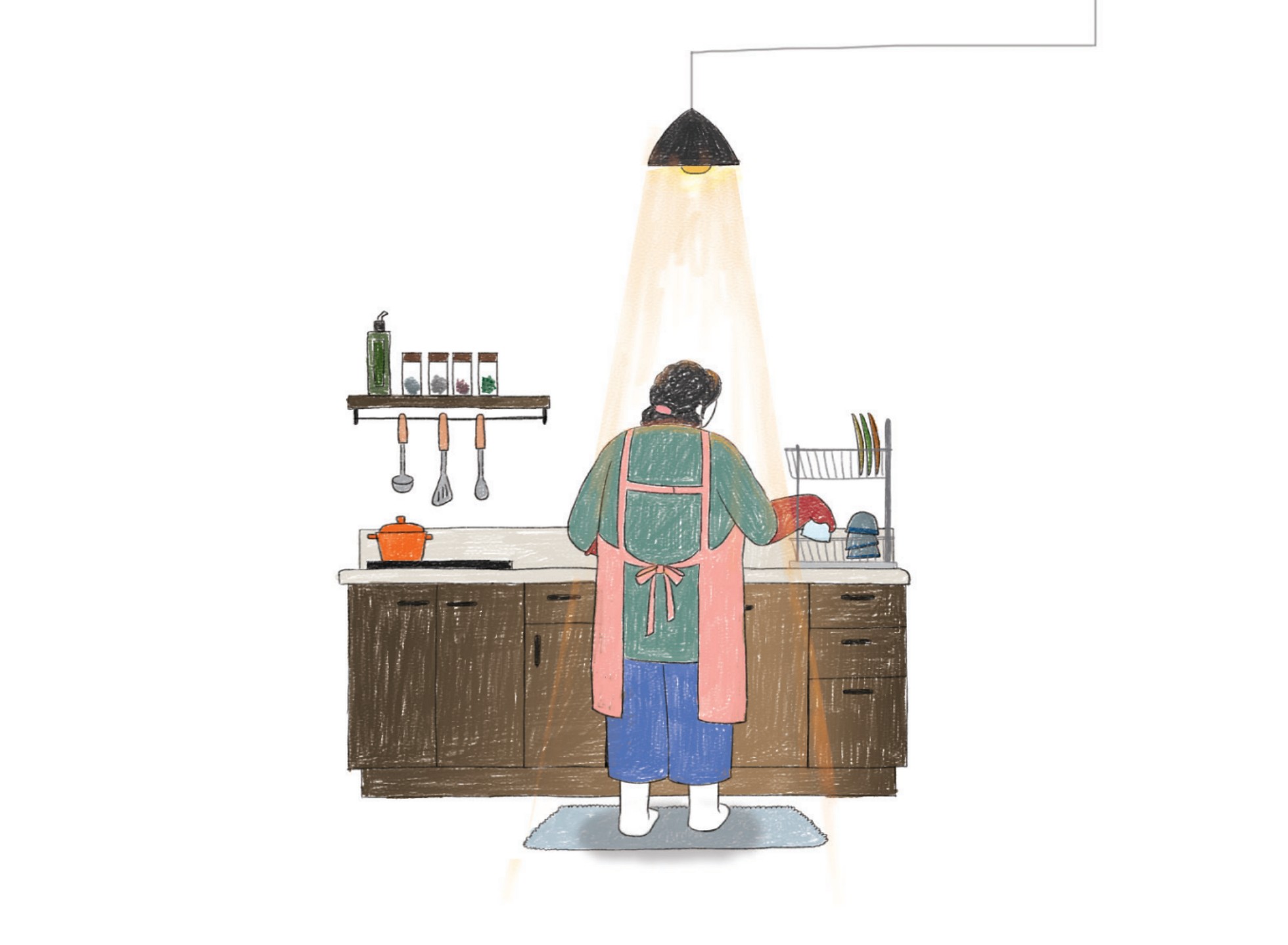

요즘 집안일을 하다 자정이 넘어서야 설거지하는 엄마를 자주 봤다. 그러면 나는 무거운 눈꺼풀을 비비며 엄마에게 말했다.

“오늘은 그만 주무시고, 내일 하세요.”

엄마는 손에 낀 고무장갑을 더 꽉 잡아 올리고 설거지를 했다. 다음 날 해도 될 일을 왜 굳이 피곤한 시간에 하는 건지 이해되지 않았다. 이런 상황이 반복되던 어느 날 엄마가 내 말에 답했다.

“지금 해 놔야 돼. 안 그럼 내일 일 가는 아빠 식사도 못하시고, 너네 아침도 못 먹어.”

엄마가 피곤을 무릅쓰고 늦게까지 집안일을 하는 이유는 가족을 위해서였다. 그런 엄마를 이해하고 위로하기는커녕 먼저 자려니 마음이 불편하고, 그렇다고 도와주기는 귀찮아서 엄마를 위하는 척 내 편한 말만 던져 놓았다. 그래도 엄마는 서운해하지 않고, 나를 위해 먼저 자라고 말했다. 나는 넘어진 엄마를 걱정하기보다 겉치레 말을 던졌던 어릴 적 그대로였다.

그때 엄마가 넘어져서 무릎을 찧었던 이유를 나중에 들었다. 엄마는 동생을 업고 울퉁불퉁한 길을 걷다가 발이 뒤틀렸다. 순간 엄마는 두 가지 중 하나를 선택해야 했다. 하나는 땅에 손을 짚는 것, 또 다른 하나는 무릎을 꿇고 넘어지는 것. 엄마는 후자를 선택했다. 보통 넘어질 때 본능적으로 손을 땅에 짚게 되지만, 그러면 등에 업힌 동생이 앞으로 고꾸라져 다칠 수 있었기 때문이다. 10년이 훌쩍 넘어서도 선명한 흉터가 당시 엄마의 고통을 조금은 짐작게 한다. 그 옆에서 나는 신발을 잘못 신은 엄마 탓을 했으니…. 지금 엄마는 “그때 네가 그렇게 말하는데 얼마나 울분이 나던지”라고 말하며 웃어넘기지만 얼마나 아팠을까. 무릎도, 마음도.

엄마를 제대로 알고 싶다. 엄마는 왜 그렇게 피곤한지, 왜 그렇게 바쁜지…. 그래서 엄마를 진심으로 위로하고 사랑하고 싶다.